Die Truman-Doktrin und der Beginn des Kalten Krieges

Die US-Außenpolitik in der Sukarno-Zeit stand im Zeichen des Kalten Krieges. Am 12. März 1947 hielt Präsident Harry S. Truman eine Rede, die als Truman-Doktrin in die Geschichte einging und die nachfolgenden Jahrzehnte prägen sollte.

Truman stellte zwei Lebensweisen gegenüber:

Die erste zeichnet sich aus durch freie Institutionen, repräsentative Regierung, freie Wahlen, Garantie der individuellen Freiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Freiheit vor politischer Repression.

Die zweite ist geprägt vom Willen einer Minderheit, die dieser der Mehrheit aufzwingt. Sie stützt sich auf Unterdrückung, Zensur und fehlende Freiheiten. Die Wahlen sind manipuliert.

Truman nahm Stellung dazu, wie sich die USA in dieser Situation verhalten müssten:

„Ich glaube, dass es die Politik der Vereinigten Staaten sein muss, freie Völker zu unterstützen, die sich der versuchten Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch Druck von außen widersetzen.“1

Dies bedeutete das Ende der Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und den Beginn des Kalten Krieges.

Die Containment-Politik und George F. Kennan

Ein Mittel, die Ansprüche der Truman-Doktrin umzusetzen, war die Containment-Politik, die ebenfalls 1947 von dem Diplomaten und Berater des Außenministeriums, George F. Kennan, formuliert wurde.

Er war ein Gegner eines politischen Universalismus, der davon ausging, dass Menschen prinzipiell auf gleiche Art reagieren. Er sah eine Welt voller Vielfalt und die USA als nicht stark genug, allen feindseligen und verantwortungslosen Kräften allein entgegenzutreten.

Für Kennan waren Friedensbestrebungen nicht per se das Mittel der ersten Wahl, denn das Konzept dahinter sei nicht umsetzbar, und die Pazifisten sah er als Tagträumer. Krieg sei nötig, um den Status quo aufzubrechen und damit langfristig Besserungen einzuleiten.

Der Verzicht auf militärische Eingriffe würde die amerikanische Einflussnahme verringern und damit auch die weltweite Sicherheit und Stabilität gefährden.

Kennan konkretisierte:

„So unangenehm dies auch sein mag, müssen wir uns möglicherweise der Tatsache stellen, dass es Fälle geben kann, in denen Gewalt irgendwo in der Welt in begrenztem Umfang wünschenswerter ist als die Alternativen, weil diese Alternativen globale Kriege wären, in die wir selbst verwickelt wären, in denen niemand gewinnen würde und in denen die gesamte Zivilisation mit hinuntergezogen würde. Ich denke, wir müssen uns der Tatsache stellen, dass es Friedensregelungen geben kann, die für die Sicherheit dieses Landes weniger akzeptabel sind als isolierte Gewaltausbrüche.“2

Um das zu verhindern, sollte ein partikulärer Ansatz gewählt werden. Es sollte ein Gleichgewicht unter den feindseligen und unzuverlässigen Kräften der Welt geben, und wenn nötig sollten sie gegeneinander ausgespielt werden. So könnten Intoleranz, Gewalt und Fanatismus dieser Staaten gegeneinander gerichtet werden, statt gegen die USA.

Ein Jahr später schrieb George F. Kennan, dass es in Gebieten, wo man es nicht zulassen könne, dass sie in feindliche Hände fielen, die dortigen politischen Regime aufrechterhalten werden sollten. In seinem ersten Entwurf zählte er zu diesen relevanten Gebieten die Länder der Atlantischen Gemeinschaft: wie Westeuropa, Kanada und Westafrika, sowie den Mitelmeerraum einschließlich des Nahen Ostens, Irans, Japans und der Philippinen.

Kennan glaubte, dass die US-Demokratie nicht eine komplet demokratische Welt benötigte. Wenn aber die Demokratie allein in einer Welt von totalitären Staaten wäre, könnte sie das nicht überstehen – denn in jedem von uns sei im tiefsten Inneren ein kleines Stück Totalitarismus vergraben.

Sein Konzept diente nicht nur den Sicherheitsinteressen, sondern auch der Zugang zu industriellen Zentren und Rohstoffen sollte gesichert und militärische Stützpunkte sollten weltweit eingerichtet werden.

Der größte potenzielle Gegner war die Sowjetunion. Nur sie war feindlich und stark genug, den Amerikanern entgegenzutreten. Kennan vermutete eine Antipathie der Russen aufgrund historischer und ideologischer Gründe gegenüber dem Westen.

Die bipolare Welt und das Wettrüsten

Die nachfolgenden Jahre entwickelten sich in der von Kennan vorgestellten Weise. Es bildeten sich zwei große Blöcke in der Weltpolitik heraus: der Westen und die Sowjetunion mit ihren Satellitenstaaten.

Im „Westen“, bestehend hauptsächlich aus den USA und den Ländern Westeuropas, begann sich eine Demokratie mit Marktwirtschaft zu entwickeln, während im „Osten“, angeführt von der Sowjetunion, eine kommunistische, zentralisierte Wirtschaftsform vorherrschend war.

1949 wurde die North Atlantic Treaty Organization (NATO) gegründet, eine militärische Allianz zwischen den USA, Kanada und mehreren Ländern Westeuropas.

Kennan selbst äußerte sich kritisch zur NATO-Gründung und bemängelte, dass die Containment-Doktrin zunehmend militarisiert und fehlinterpretiert wurde. In späteren Jahren distanzierte er sich von der militärischen Auslegung seiner Strategie und betonte, dass er ursprünglich einen vorwiegend politischen und wirtschaftlichen Ansatz im Sinn gehabt hatte.

1952 traten die Türkei und Griechenland der NATO bei, 1955 die Bundesrepublik Deutschland. Die Schlagkraft der Organisation lag in ihrer Vereinbarung, dass ein Angriff auf eines der Mitglieder als Angriff auf alle gewertet werden würde.

Im Jahr 1955, als Reaktion auf die Gründung der NATO und die Wiederbewaffnung Westdeutschlands, gründete die Sowjetunion zusammen mit ihren Satellitenstaaten in Osteuropa den Warschauer Pakt. Dieser bestand aus acht Ländern: Albanien, Bulgarien, Tschechoslowakei, Ungarn, Polen, Rumänien, der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik. Der Pakt war eine formalisierte militärische Allianz, die eine gemeinsame Verteidigungsstrategie gegen die „kapitalistischen“ Länder des Westens und deren Allianz, die NATO, verfolgte.

So hatten sich bis Mitte der 1950er-Jahre die beiden Blöcke formiert, die bis 1991 die Weltpolitik prägen sollten. Die Strategien aus der Vor-Weltkriegszeit, in der die großen Mächte darauf bedacht waren, ein Machtgleichgewicht anzustreben, waren damit antiquiert. Kissinger beschreibt die Konsequenz folgendermaßen:

„In einer Welt mit zwei Mächten kann es keine Vorstellung geben, dass Konflikt zum Gemeinwohl führt; jeder Gewinn für die eine Seite ist ein Verlust für die andere.“3

Neben diesen beiden Blöcken gab es noch eine Reihe weiterer Staaten, die sich teilweise eigenständig organisierten, wie etwa die Bewegung der blockfreien Staaten. Diese Länder lagen vor allem im globalen Süden und wurden häufiger Schauplatz für ein Kräftemessen der Supermächte.

Die Rolle der „Domino-Theorie“ und Südostasien

Die Interventionen in diesen Ländern wurden durch geopolitische Spekulationen begründet. Im Jahr 1954 prägte der US-Präsident Dwight D. Eisenhower den Begriff der „Domino-Theorie“.

Diese Theorie stellt eine politische Hypothese dar, die besagt, dass wenn ein Staat in einer bestimmten Region dem Kommunismus verfällt, es wahrscheinlich sei, dass umliegende Staaten dem gleichen Pfad folgen könnten.

Eisenhower brachte diese Theorie in Bezug auf Vietnam zur Sprache, in dem Kontext, dass wenn Vietnam kommunistisch würde, andere Staaten in Südostasien ebenfalls dem Kommunismus anheimfallen könnten.

Diese Theorie fand weite Akzeptanz in der amerikanischen Politik und trug dazu bei, die US-Außenpolitik während des Kalten Krieges zu prägen. Sie birgt allerdings auch ein potenzielles Risiko: Durch die Annahme, dass selbst kleine politische Veränderungen in einem Land einen Dominoeffekt auslösen und damit den gesamten regionalen Status quo gefährden könnten, bot die Theorie eine Rechtfertigung für tiefgreifende und oft aggressive Interventionen. Dies könnte dazu führen, dass selbst kleine Konflikte als bedrohlich für die Interessen der USA angesehen und dementsprechend mit starken militärischen oder politischen Maßnahmen beantwortet werden.

Die SEATO und die Herausforderung der Blockfreien

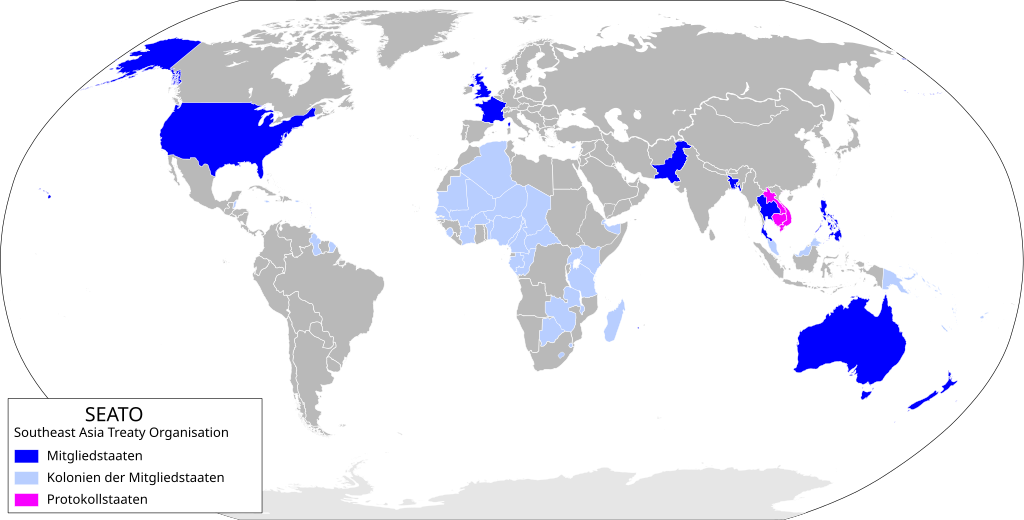

Um in Südostasien eine Ausbreitung des Kommunismus zu verhindern, wurde 1954 nach dem Vorbild der NATO die südostasiatische Vertragsgemeinschaft SEATO gegründet. Neben den asiatischen Ländern Pakistan, Philippinen und Thailand unterzeichneten Australien, Frankreich, Großbritannien, Neuseeland und die Vereinigten Staaten ebenfalls den Vertrag.

Allerdings war die Organisation nicht so stabil wie das nordatlantische Gegenstück, weil es unter den Mitgliedern stärkere Streitigkeiten gab. Daher zerfiel das Bündnis lange vor Ende des Kalten Krieges: 1972 trat Pakistan aus, 1975 Frankreich, die Philippinen und Thailand. 1977 wurde die SEATO aufgelöst.

Der Politikwissenschaftler Vu und die Historikerin Wongsurawat sehen in konkurrierenden Organisationen in Asien einen Grund für das Scheitern der SEATO. Besonders die auf Sukarnos Initiative erstarkte Bewegung der blockfreien Staaten erschwerten beiden Supermächten und ihren Verbündeten in der Region Einfluss zu gewinnen.

- Transkript in den National Archives: „I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures.“ ↩︎

- Gaddis, John Lewis (2005): Strategies of containment, S. 27: „Unpleasant as this may be, we may have to face up to the fact that there may be instances where violence somewhere in the world on a limited scale is more desirable than the alternatives, because those alternatives would be global wars in which we ourselves would be involved, in which no one would win, and in which all civilization would be dragged down. I think we have to face the fact [that] there may be arrangements of peace less acceptable to the security of this country than isolated recurrences of violence.” ↩︎

- Kissinger, Henry (1995): Diplomacy, S. 22: „In a two-power world, there can be no pretense that conflict leads to the common good; any gain for one side is a loss for the other“. ↩︎

Bildnachweis:

NATO-Warschauer-Pakt-Karte: Wikimedia Commons, Discombobulates.

SEATO-Karte: Wikimedia Commons, Wikimedia Commons, Maximilian Dörrbecker.

Alle anderen Bilder Public Domain.